コラム

【後編】がん罹患から社会復帰を果たすも、キャリアの試練に直面するサバイバー。企業の理解醸成を目指す 一般社団法人がんチャレンジャー 花木 裕介さん

ご自身ががん罹患を経験したことから一般社団法人がんチャレンジャーを立ち上げ、「がんと仕事」について広く情報発信を行う花木 裕介さん。前編では、花木さんが特に力を入れているテーマ『キャンサーロスト』(がん罹患によって失ったものやがん罹患によって生まれた挫折)についてお話をうかがいました。後編では、がん治療と就労の関係性に着目した『サバイバートラック』について教えていただきながら、「治療を終えて社会復帰ができたら終わり」とはいかない、この先も続いていく人生を自分らしい目標と共に生きていくヒントを教えていただきます。

花木 裕介さん 一般社団法人がんチャレンジャー 代表理事

がん罹患経験者に関わる方専門の産業カウンセラー。両立支援コーディネーター。著述家。

2017年12月(38歳)のとき、ヘルスケア企業で管理職を目指すさなか、中咽頭がん告知を受け、標準治療(抗がん剤、放射線)を開始。翌8月に病巣が画像上消滅し、9月より復職。2021年2月、局所再発により標準治療(手術)を実施。現在は経過観察中。フルタイム勤務のかたわら、2019年11月に一般社団法人がんチャレンジャーを設立し「がんと仕事」をテーマに広く情報発信を行っている。著書[キャンサーロスト: 「がん罹患後」をどう生きるか」]が小学館新書より発売。

つらい治療を終えて、いざ社会復帰!しかしこれまでと同じようには働けないジレンマに遭遇するがん患者

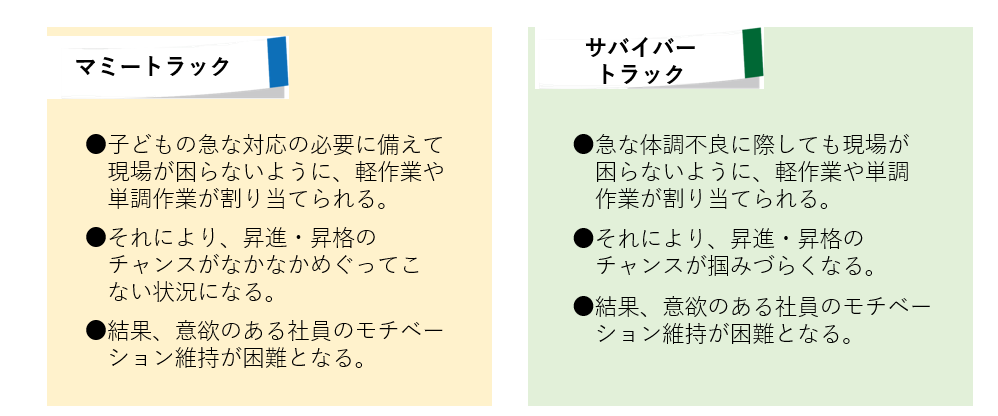

前回お聞きした『キャンサーロスト』は、「がん罹患によって失ったものや、がん罹患によって生まれた挫折」のことを指していますが、これは一般社団法人がんチャレンジャーが考案した造語だそうです。もうひとつ、現在がんチャレンジャーで力を入れているテーマが『サバイバートラック』です。こちらはもとは『マミートラック』という、母親になった女性が産休や育休などから復職した際に、自分の意思とは関係なく職務内容や勤務時間が変わったり、その結果出世コースから外れていったりする事柄をさす言葉にヒントを得て、花木さんが考案されたオリジナルの名称です。

「マミー(mammy)は母、トラック(track)は陸上競技の周回コースのことを意味し、一度乗ってしまうと何周も同じコースをグルグル周り、抜け出せない働き方を表現しています。また、対義語的に使われている「ファストトラック」(fast track)は出世コースを意味しています」(花木さん談)

なるほど、とてもわかりやすい言葉です。がん治療から復帰後、自分の意思とは無関係に職務内容や勤務時間が変わったり、その結果社内における出世コースから外れていったりする…。残念ながらこのような『サバイバートラック』は、実際によく耳にすることです。花木さんは「実際、私自身もそれに近い状況を味わっています。さらにマミートラックと比較すると、社内に存在するがんサバイバーの数や前例も少ないことから、社内に同じ境遇の人もおらず、そういう意味での孤独感もありましたね」と当時を振り返ります。

仕事への目標を失い、生きる意欲を失わないために。職場や社会と一緒に考えていく

「いずれの場合でも共通しているのは、当事者が本来望んでいない就労状況になってしまうことです。また、マミーいわゆるお母さんであれば、組織内でもある程度どういった支援が必要となるかといったナレッジが近年できてきていますが、がんサバイバーは個々によって症状や後遺症などが多様である点も難しいところです」。意欲をもって仕事をし、キャリアアップも目標としていた方が、がんによってその先のキャリアパスを見失ってしまうことはその後の生きがいにも影響してくる重要な問題です。

がんサバイバーは治療が終了したとしても、治療で生じた副作用や後から発症する後遺症など、長期的な視点で自分の健康状態を予測することが難しくなっています。また、やりがいのある仕事から外されないように、体調が思わしくなくてもギリギリまで我慢してしまうこともあるかもしれません。同じような闘病の体験を共有できない環境では、理解者も得られず孤独になってしまうことは想像に難くありません。せっかく治療を乗り越えたのに、これまで仕事で得られていたやりがいを失ってしまうことは生きる力にも影響してしまいかねないのです。

花木さんはそうした状況からご自身で法人設立に踏み切ったことで、新たな生きがい、モチベーションを見出すことができました。一方で、「兼業や副業をはじめ、社外活動を許可する恵まれた勤務先に勤める方ばかりではないでしょう。 だからこそ、意図せぬ『サバイバートラック』が日本企業から無くなる日が来ることを願い、そのためにこの造語を広めてみたいと思っているのです」と、がんと共に働くすべての人へあたたかいまなざしを向けます。

多様な働き方が進む社会で、急ながん罹患で経済的困難に見舞われたら?新しい選択肢を歓迎

最後に、「がんと就労」に深く関係するお金の不安についてもお聞きしました。治療生活に入ると身体の状態も変化するため、安定して就労を継続することが難しくなります。時短勤務や休業など、収入の減少は非常に不安にさせるものです。

「私自身、がん罹患によって職場でのキャリアアップが難しくなったことから、金銭的な苦しさを実感した一人です。職場復帰から5年が経過しようとしている現在でも、収入は罹患前と比べて現状維持がやっとの状況であり、兼業や社団法人の運営でなんとか足りない分をカバーしようともがいています。やはり子どもを含め家族を抱えている以上、自分ががんを患っているからといって、生活費は健常者と同様にかかってくるわけですからね」。

総務省が発表した22年労働力調査で、「自分の都合のよい時間に働きたい」との理由で非正規の職員・従業員になった人は前年から22万人増え、平均で679万人となり、これは、統計がある13年以降で最多だそうです。そうした正規雇用以外のビジネスパーソンが増える社会で、急ながんの罹患者は経済的困難に見舞われる可能性もありそうです。生命保険の買取りをはじめとする、新しい選択肢が増えていくことはどう思われますか?

(参考:総務省統計局 労働力調査結果よりhttps://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html)

「やはり経済的な面で可能性が増えることは有り難いと思いますし、そう思っているがん罹患経験者は少なくないのではないでしょうか。生命保険ではないのですが、実は私も、復職後1年経過したあたりでとにかくわずかでもいいので収入を確保しようと、手当たり次第、手元の売れそうなものを売ってお金にしていた時期があります。原付自転車、洋服、書籍など、実際売れたのはわずかでしたが、それでもいくらかでも収入の足しになることで安心できた記憶があります。

病気は、それまで計画していたライフプランを大きく変更せざるを得ない転機となりえます。加入している生命保険の存在意義が変わってしまう可能性もあるでしょう。そんなとき、ライフシオンさんのような取り組みが、各自の選択肢を広げることにつながれば、いち罹患者としてもうれしいですね」と、花木さんの実体験と共に多様な選択肢の広まりへも期待を寄せました。

【前編】がんを経験した当事者の苦しみ。周囲が関心を示せるように情報を発信する。一般社団法人がんチャレンジャー 花木 裕介さん

がんだけに限らず、疾患との向き合い方は実に人それぞれ。物事の考え方や生活スタイルが多様であることから「これが正解」というつきあい方は存在しないもの。治療法の選択や仕事の続け方など連続して大きな意思決定をしていくなか、病気を介して自分の生き方と深く向き合っていくことになります。そうした、人の数だけがんとの関わり方がさまざまであるなか、特に「がんと仕事」にフォーカスして広く発信を続け、多くの患者や家族を応援する活動をしているのが、一般社団法人がんチャレンジャーの代表理事を務める花木 裕介さんです。今回は、がんがわかってからのお金や生活設計における不安や解決へのアプローチについてお話をお聞きしました。

花木 裕介さん 一般社団法人がんチャレンジャー 代表理事

がん罹患経験者に関わる方専門の産業カウンセラー。両立支援コーディネーター。著述家。

2017年12月(38歳)のとき、ヘルスケア企業で管理職を目指すさなか、中咽頭がん告知を受け、標準治療(抗がん剤、放射線)を開始。翌8月に病巣が画像上消滅し、9月より復職。2021年2月、局所再発により標準治療(手術)を実施。現在は経過観察中。フルタイム勤務のかたわら、2019年11月に一般社団法人がんチャレンジャーを設立し「がんと仕事」をテーマに広く情報発信を行っている。著書[キャンサーロスト: 「がん罹患後」をどう生きるか」]が小学館新書より発売。

自身の経験から、がん患者の「治療と就労」について情報発信をスタート

会社員として働きながら、「がんと仕事」をテーマに情報発信を行う一般社団法人がんチャレンジャーを設立し、代表を務める花木 裕介さんは2人のお子さんを持つ家庭人でもあります。働き盛りで管理職も視野に、仕事にまい進していた38歳のころに中咽頭がんが発覚。治療を終え復職するも、2021年には局所再発により再び治療生活を送りました。現在は経過観察をしながら会社員と代表職を並走するという、時代にもフィットしたワークスタイルでお仕事をされていますが、企業勤めで管理職への道半ばで治療を理由にキャリアの再考を余儀なくされました。がんになって一定期間の治療生活を送るとなると、花木さんのように治療と就労の壁に悩む人は多いはずです。

病気による身体的なつらさより、周囲との関係から精神的なつらさにも直面する患者たち

活動のなかで多くのがん患者の体験に触れ、「個人差もあるかとは思いますが、多くの方から体験をお聞きして印象に残っているのは、身体的なつらさよりも、むしろ精神的なつらさです。なかでも、周囲の方とのコミュニケーションによるつらい経験をしている方があとを絶ちません」。花木さんに寄せられる悩みや困りごとのなかで、意外にも善意からのアドバイスや意見を主張してくる人に、がん患者当人たちは対応に苦慮するケースが多いのだそう。

「もちろん、それらの多くは寄り添いであったり、応援であったりするので、治療や人生に前向きになれる側面もあります。一方でしつこく自分の主張を押し付け、“絶対これを使うべきだ。多くの人がこれで治っている” とか “会って詳しく説明したい“ など、患者の状況を考えず《正しさ》だけを振りかざされると、それが一見善意に見えるだけに断るのが難しいのです」。それでなくてもがん患者や経験者には、がんと共生する生活に疲弊していることが多いため、こうしたコミュニケーションで追い込まれてしまうことも少なくないのだということです。

キャンサーロスト(がん罹患によって失ったもの、挫折)に苦しむ当事者たちに寄り添う

罹患前のライフプランの変更を余儀なくされてしまった方へ、がんチャレンジャーでは『キャンサーロスト』と称して周囲の理解を醸成する発信などの支援をされています。

「『キャンサーロスト』とは、私どもが作った造語で「がん罹患によって失ったものや、がん罹患によって生まれた挫折」のことを指します。“がんによって得られたもの”を『キャンサーギフト』と呼ぶことは多くの方がご存知かもしれませんね。その反対の意味と捉えていただければわかりやすいでしょうか。わざわざ造語を作るまでもなく、がん罹患には喪失が付きものだと思われるかもしれませんが、私たちがん罹患経験者の多くは、それらを簡単に受け入れられているわけではないのです」。これまで当たり前のようにできていた生活が、突然当たり前でなくなるーー。ただでさえ健康が失われたうえに、さらに人生のライフイベントや夢や目標なども失うということ。この先を生き抜いていくうえでそのつらさは計りしれません。

「私の知人でも、がん罹患によって出産の夢を絶たれた方や、仕事を奪われた方、念願だったマイホームを直前で断念せざるを得なかった方など、キャンサーロストに直面してきた方が多数いらっしゃいます。若年性がん罹患世代(AYA世代)であれば、まだキャンサーロストとは言いきれないかもしれないものの、恋愛、進学、結婚、就職などで、大きなハンデを負うことも多分に想像されることです」。

キャンサーロストに関するアンケートから見る当事者にしかわからない苦悩

一般社団法人がんチャレンジャーでまとめた「『キャンサーロスト』に関するアンケート」(実施:2022年4月13日~5月15日実施/取得方法:webによるアンケート/回答者:507名)(https://www.gan-challenger.org/research/)結果によると、79.1%の方が、「がん罹患によって、あなたにはこれまでにキャンサーロストといえるような喪失体験がありましたか?」という質問に対して「あった」と答えていることからも、多くのがん罹患経験者にとって「キャンサーロスト」は切っても切れないものであることがうかがい知ることができる。

具体的にはどういうケースがあるのでしょうか。「それこそ生涯をかけていた仕事を奪われたり、出産の夢を失った方、就職ができなかった、さらには未来が閉ざされてしまった、社内でのキャリアアップの機会を失ってしまったりする方などがいます」と話す花木さんは、ご自身の経験からも当事者たちの抱える苦難に心を寄せます。最近では企業でも「がんと就労」について積極的なサポートも増え、以前よりはこの点における解決策が社会のみんなで考えられているようにも思われますが、実際はどうなのでしょうか。

「残念ながら現実にはまだ難しさがあり、そう簡単に日本社会からキャンサーロストに対する偏見はなくならないでしょう」と語り、花木さん自身もご自分ががんに罹患する以前には、同様の偏った見方をしていた面もあるそうで、当事者の苦しみはやはり経験者でないと深く理解することは難しいテーマのようです。

「周囲の方に、自身のキャンサーロストにまつわることについて、理解を得られなかったり、心無い言葉をかけられたりしたことはありましたか?」という質問に対して、38.1%の方が「あった」と答えており、3人に1人以上が周囲の反応に苦しめられた経験を持つ(ほか、「なかった」は34.5%、「わからない」は27.4%)

「がん罹患経験者一人ひとりはまた違った個性を保ち、皆さん病気に負けないよう精一杯生きている、ということも知っておいてほしい」。花木さん率いる一般社団法人がんチャレンジャーでは、そのようながん罹患経験者の声を集めて世の中に発信しています。

「がんは個別性の高い病気です。部位によって副作用や後遺症、制限なども異なりますし、ステージによってその後の予後も変わります。それぞれの考え方や性格によって、病気への受け止め方もさまざまです。ある方の症状や状況が、別の方に同じように当てはまるものではないのです」。

花木さんの活動などを通じて、勤務先やコミュニティでもそうした事実があるのだと理解し、目の前のがん罹患経験者の方が何を考え、何を望んでいるのかについて、少しずつでも関心を深めていくことが大切なのではないでしょうか。